«Мы опошляем произведение смыслом. Его в искусстве нет, мы додумываем его сами»

Как полюбить современное искусство с помощью мемов? Интервью с автором канала «Рабы Малевича» Сергеем Рожиным

Сергей Рожин — художник из Екатеринбурга, который стал известен горожанам благодаря логову «Черепашек ниндзя» возле входа в коллектор на набережной Исети у Каменного моста. Когда-то Рожин помогал Тиме Раде с его знаменитыми абажурами, провел в Екатеринбурге около 40 выставок и сейчас продолжает заниматься искусством. А еще ведет телеграм-канал «Рабы Малевича», где постит мемы об искусстве и популяризирует совриск.

Журналист It’s My City Мария Рубинина поговорила с Сергеем Рожиным о том, как он лично прошел путь от ненависти до любви к современному искусству, почему многие люди до сих пор не могут (или не хотят) его понять и как научиться отличать «плохие» работы от «хороших». Ну и, конечно же, мы не обошли вниманием мемы.

«На деньги с продажи картины купил ноутбук, заплатил за квартиру и снова остался с голой жопой»

— Как и в каком возрасте вы начали заниматься искусством?

— Рисовать я начал в 13 лет. Меня избили в детском лагере в том возрасте, чуть позже я сильно заболел пневмонией, был на грани смерти. Врачи отказывались меня лечить, ссылаясь на СЭС (санитарно-эпидемиологическую службу — прим. ред.). Выжил благодаря маме. Именно поэтому, наверное, я решил делать, что мне нравится, так как ты можешь умереть в любой момент. И я решил заняться на то время рисованием, графикой.

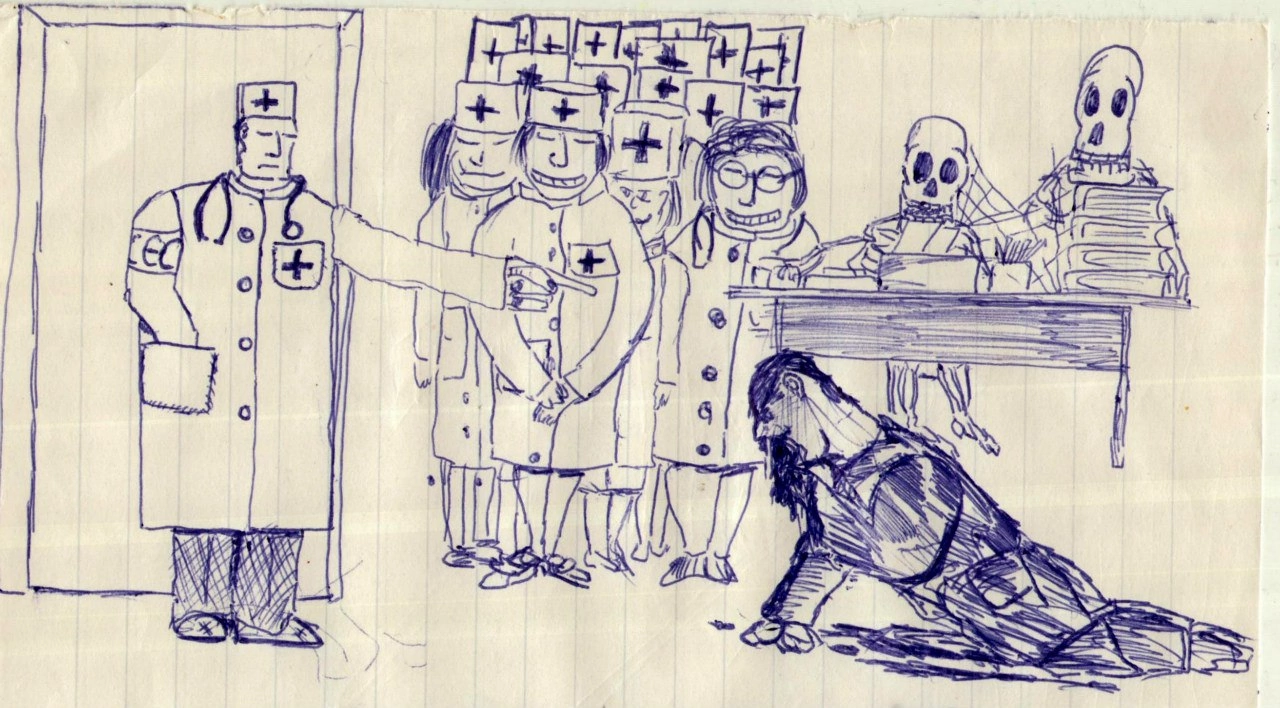

Это рисунок Сергей нарисовал в 2001 году, когда болел пневмонией

Это рисунок Сергей нарисовал в 2001 году, когда болел пневмониейЯ ненавидел современное искусство, не понимал его, критиковал его в своих художественных работах. И потом постепенно как-то получилось, что я попал на выставку в ГЦСИ, куратором там был художник Владимир Селезнев.

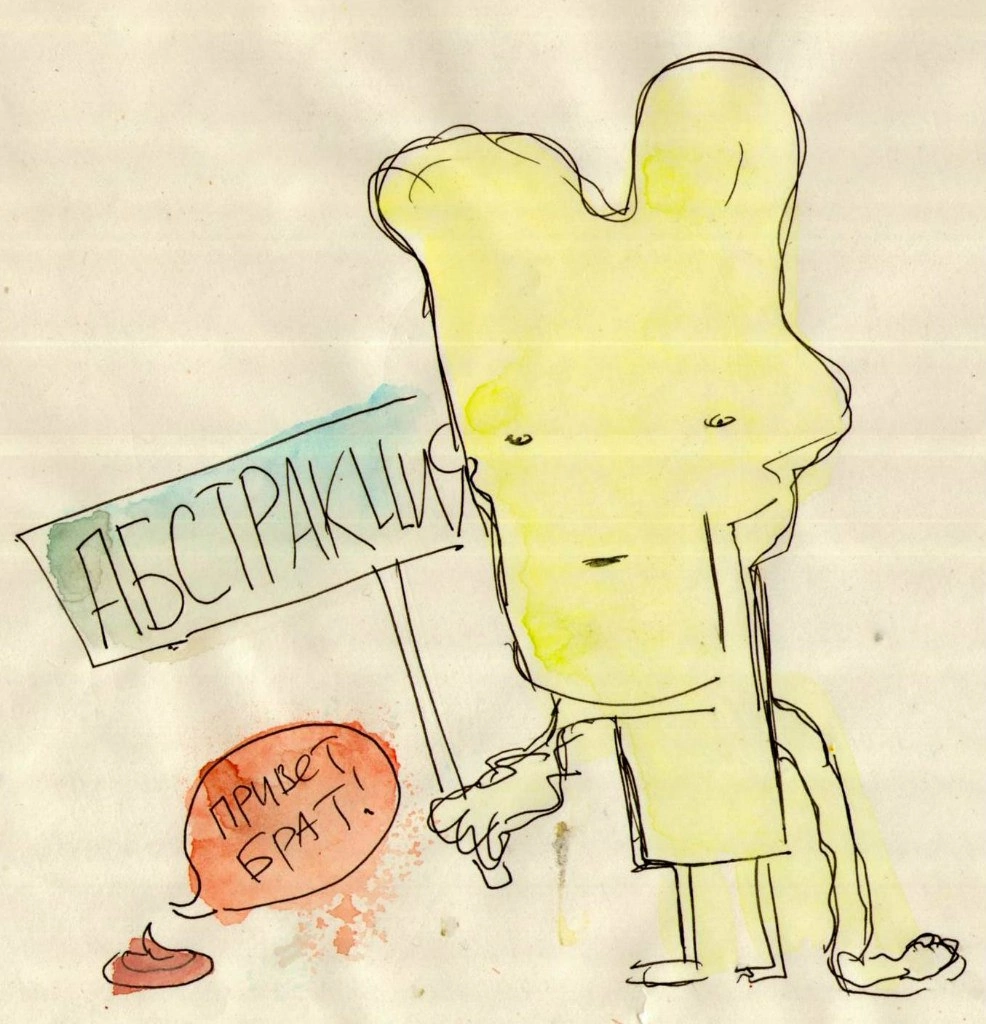

Одна из работ Сергея Рожина, в которой он критикует современное искусство, 2013 год

Одна из работ Сергея Рожина, в которой он критикует современное искусство, 2013 годМы познакомились, после чего он взял меня к себе на выставку «Звериный стиль», я учился у Селезнева какое-то время, он дал мне наставление, какие книги почитать, что изучить. За что ему спасибо.

Одна из работ, которая попала на выставку «Звериный стиль»

Одна из работ, которая попала на выставку «Звериный стиль»Параллельно с этим я стал заниматься музыкой. Параллельно с этим общался с хип-хоп-сообществом и состоял в группе «Залетение слов». Она была чем-то похожа на группу «Контейнер» Паши Техника, мы критиковали шаблоны рэпа. И вот в таком состоянии я жил, а затем познакомился с фондом «Культурный транзит», который меня «приютил». В их мастерской я помогал художникам и сам рисовал. И благодаря им попал впервые в Европу. Там я посмотрел, как выглядит другое искусство, как они любят и уважают русских художников, особенно Кандинского и Лисицкого.

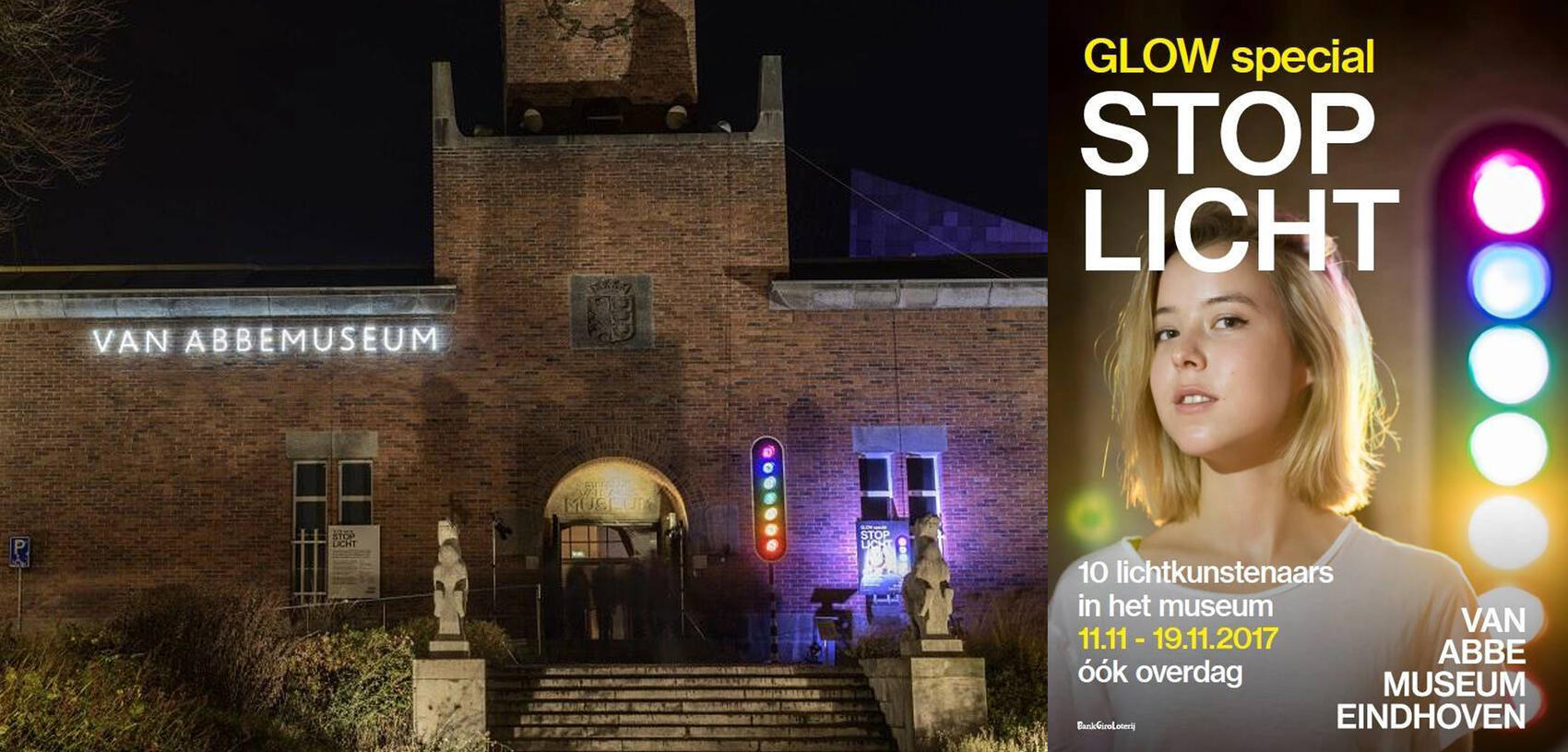

Семицветный светофор Сергея Рожина в Нидерландах. Позже работа попала на обложку фестиваля

Семицветный светофор Сергея Рожина в Нидерландах. Позже работа попала на обложку фестиваляГде-то к 27 годам я начал понимать, что я художник. Начал делать выставки, перформансы, увлекся стрит-артом. Я даже был учеником Тимы Ради. Помогал ему делать абажуры, ничего не придумывал, просто сшивал их. Я делал учебные работы, что-то по моим задумкам. И вот я научился у него каким-то вещам, премудростям, а потом ушел от стрит-арта, потому что мне стало интересно искать другие грани.

С 2015 по 2017 год я сделал так много выставок в Екатеринбурге, около 40 наверное, помню тот момент, что я всех сильно задолбал. Мне кажется, меня было очень много и от меня все устали. И так случилось, что я влюбился и уехал за девушкой в Москву и все от меня отдохнули.

— А параллельно с искусством вы работали где-то?

— Когда я жил в Екатеринбурге, было как-то попроще, я мало работал. Были какие-то шабашки. Пока был помладше, жил с мамой, было проще не думать об аренде. Но потом я начал жить отдельно уже с девушкой, но искусством заниматься продолжал. Когда переехал в Москву, пошел работать на стройку. И параллельно с этим писал про искусство на своем канале.

— Долго работали на стройке?

— Насколько здоровья хватало. Люблю труд и стройку, видимо, с детства привили любовь к труду. Ты там работаешь на шабашке неделю, тебе платят 10 000 рублей. За эти деньги в Москве ничего не купишь, чтобы поесть и не словить цистит, а тем более за квартиру не заплатишь. Поэтому помогали донаты от подписчиков, какие-то картины продавались, жена помогала не бросить дело. Чудом я попал на аукцион Vladey и продал за 120 тысяч рублей работу «Зеркало комнаты». Купил себе на эти деньги рабочий ноутбук, заплатил за аренду квартиры и снова [остался] с голой жопой.

«Зеркало комнаты». Смешанная техника, акрил, лак, маркер. 2019 год

«Зеркало комнаты». Смешанная техника, акрил, лак, маркер. 2019 год— В прошлом году вы уехали из России. Когда именно и почему?

— Где-то после мобилизации. У меня жена из Болгарии и ребенок тоже болгарин. Жена потеряла работу, и я уехал вслед за ней [на ее родину]. Хочу вернуться. Но пока мне надо понять, что я могу сделать полезного сейчас для всех. Сейчас я занимаюсь ребенком, его воспитанием. В Москве я тоже был с ребенком и занимался каналом. Пока я решил сделать паузу, а потом уже буду решать.

— Может быть, вы уже можете сравнить, как относятся к современному искусству в Болгарии и в России?

— Все так же. Но в Болгарии люди не знают «Черный квадрат» Малевича. Здесь другое образование, другие ценности в плане искусства. Но я бы сравнил Болгарию с Екатеринбургом: люди здесь, как и в Екатеринбурге, более открытые, душевные, помогают. Москва же более бескомпромиссная и жесткая, но место больших возможностей проверить себя на прочность.

«Обман, которым зритель называет современное искусство, он придумал для себя сам»

— У современного искусства есть налет элитарности: меньшинство может его понять и оценить. Возьмем, например, «Большую глину» на Болотной набережной в Москве или любую другую работу, которую люди воспринимали резко негативно. Из-за того, что смысл произведения искусства лежит не на поверхности, оно сразу становится искусством не для всех. Согласны ли вы с этим? Можно ли как-то сделать так, чтобы оно стало «для всех»? Или ничего не надо менять, пусть оно остается непонятным для «обывателя»?

— Все дело в культурности человека. Как говорил Юрий Лотман (советский и российский литературовед, культуролог — прим. ред.), если человек сталкивается с непонятным, он может заинтересоваться или же обозлиться. Культурный человек заинтересуется, некультурный человек обозлится, раздражится.

Это мы, в принципе, видим в реакции к искусству. Если взять ситуации [когда люди критиковали современные произведения искусства], то можно увидеть схожие паттерны поведения, люди пишут одинаковые комментарии, сами того не замечая: «а король-то голый», «куда тратятся деньги», «откуда на ЭТО взяли бюджет», «как вам не стыдно» и так далее. Это показывает их уровень культуры.

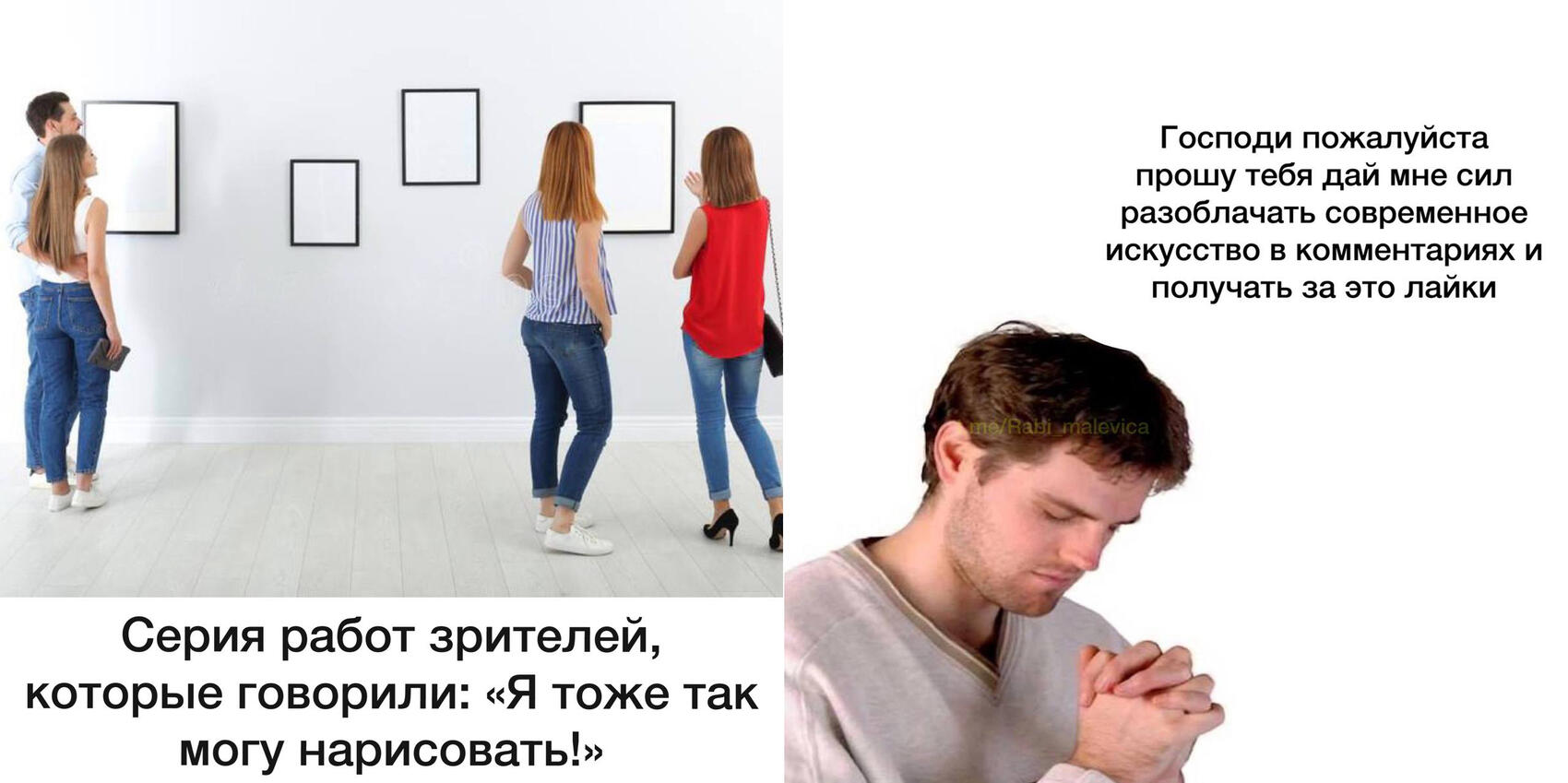

Вот яркий пример таких людей.

Еще один аспект — скульптура может выбиваться из общей архитектуры места, потому что архитектура зачастую одного временного промежутка, когда форма определяет содержание. И когда в эту среду помещается новая скульптура, она может вызывать такую реакцию у людей, это нормально.

Что касается элитарности, то я думаю, что если бы искусство было понятно всем, то в нем не было бы загадки, а загадка — это импульс движения к размышлению. Это как разбор стихов в школе: обычно ученик воспринимает стих в лоб, например, написано, что яблоко упало, он так и понимает — яблоко упало. Хотя в этом яблоке могут быть зашифрованы метафоры, у человека должен возникнуть ассоциативный ряд, где еще могли упоминаться яблоки.

Вот мой любимый стих Алексея Перминова как раз на эту тему:

Как трудно быть бумагой. Чистой и гладкой.

Безупречно белой. Белее мела.

Когда тебя пачкают разные взгляды

Черными мыслями для грязного дела.

Сеют, что хотят на снежное поле...

Стерпит! Она ведь бумага, не более.

На этом как раз частично строится современное искусство — это понимание контекста. То же самое и с любыми мемами или с теми, которые я делаю на канале: если не знаете контекста, то вы не поймете их. Вот, например, один из моих последних мемов. Большинство людей не знают, кто такой Ле Корбюзье, поэтому шутку поймут не все.

Источник: телеграм-канал «Рабы Малевича»

Источник: телеграм-канал «Рабы Малевича»Зрителю важно понять: тот обман, которым он называет современное искусство, он придумал для себя сам, обманывает он себя гораздо больше.

— А современное искусство может быть в таком случае массовым и понятным?

— Да, есть понятное искусство с интересным «дном». Вот, например, есть фильм «Кин-дза-дза»: массовый зритель смотрит на историю про то, как герои попадают на другую планету. Но ведь на самом деле нам показывали сатиру на власть. В этом же фильме показывают пепелацы и гравицаппы (летательный аппарат в фильме «Кин-дза-дза» и его часть — прим. ред.), а их создал Вячеслав Колейчук (советский и российский художник, представитель кинетического направления в современном искусстве, профессор МАрхИ — прим. ред.). Таким образом можно увидеть, как «элитарное» искусство вдруг попадает в кино.

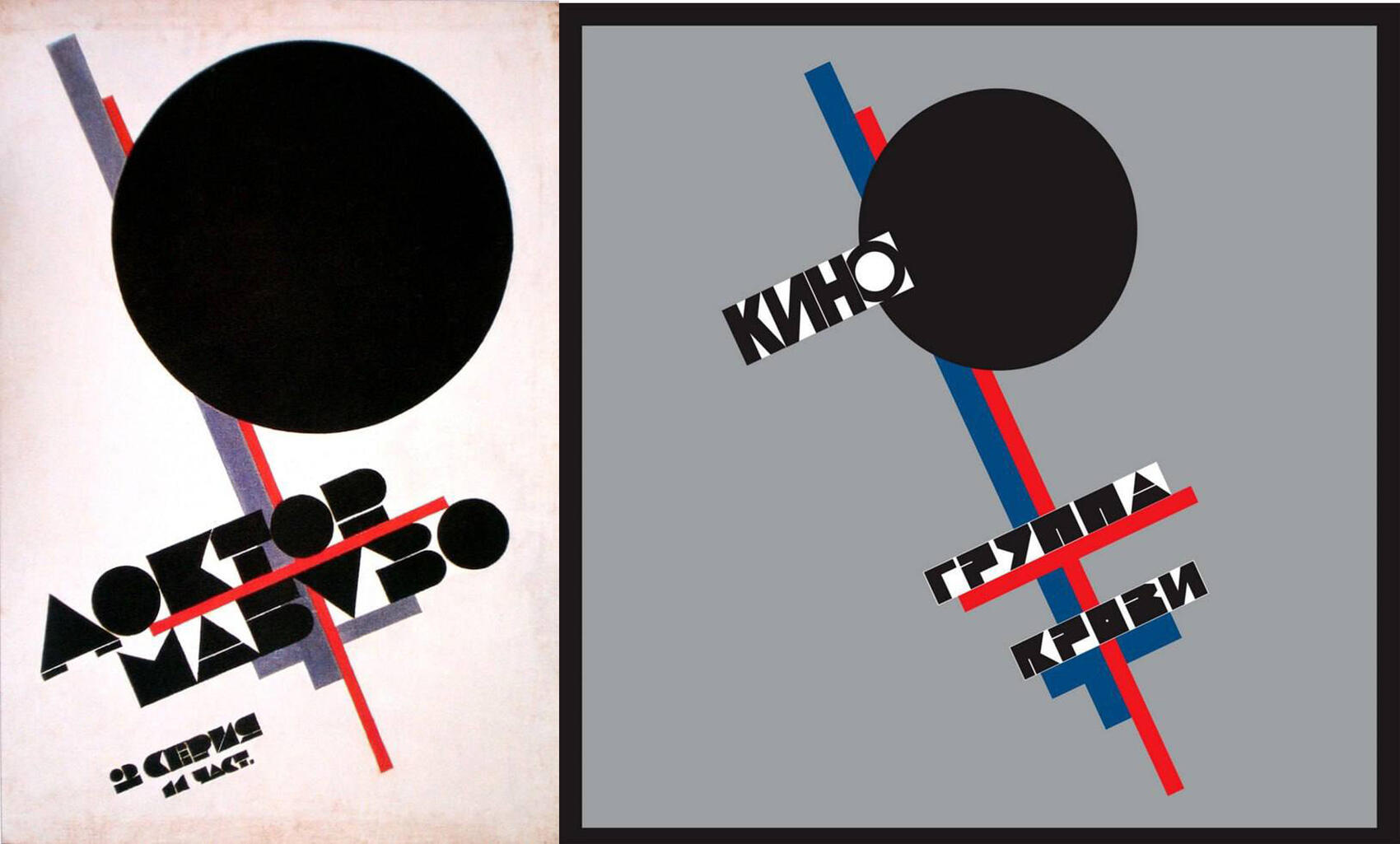

Или, например, обложка альбома «Кино» «Группа крови» 1988 года. Друг музыкантов Андрей Крисанов перерисовал плакат Малевича к немой картине Фрица Ланга «Доктор Мабузе — игрок», вставив в него название коллектива.

Слева – плакат к фильму Фрица Ланга, слева – обложка альбома «Группа крови»

Слева – плакат к фильму Фрица Ланга, слева – обложка альбома «Группа крови»Если мы касаемся современного искусства, то оно должно находиться рядом с народом, со зрителем, чтобы художник мог чувствовать его волнение и реакцию. Для этого как раз хорошо подходит интернет.

— Как тогда отличить искусство от неискусства? Как начать современное искусство понимать? Например, вы приходите на очередную выставку, смотрите на картину, инсталляцию, скульптуру. Как вы понимаете, что вот это — круто, а вот это — нет?

— На самом деле, это то же самое, что деление «человек — не человек». Я бы по-другому сказал: некачественное искусство, посредственное, конъюнктурное или качественное. Как мы определяем? Все дело в насмотренности. Зависит от того, сколько картин мы посмотрели, изучили, как мы анализируем их.

Это как с вином: ты сначала попробуешь вино, а потом крафтовое пиво. Ты, конечно, поймешь, что это не вино, а пиво. Потом появляется другой напиток, например, сидр. Ты скажешь: «Это не пиво и не вино, это сидр». Так ты начинаешь разбираться, появляется вкус, начинаешь видеть разные грани того, что изучал.

Но что делать человеку, если он живет в маленьком городе, где не проходит выставок? У себя на канале я делаю мемы «жалкая пародия — неповторимый оригинал», где я сравниваю искусство с жизнью. И таким образом я даю понять: самый главный художник — это жизнь. Поэтому, даже если зритель не ходит на выставки, он может наслаждаться самой жизнью, наблюдать происходящее вокруг и понимать, что во всем есть своя красота. Даже в уродстве есть своя красота, надо просто суметь ее увидеть.

Источник: телеграм-канал «Рабы Малевича»

Источник: телеграм-канал «Рабы Малевича»— Вы в канале довольно жестко проходитесь по тем, кто «атакует» современных художников, называет их работы «неискусством». Наверняка многие пытаются вступить с вами в дискуссию или просто хейтят. Как вы разговариваете с такими подписчиками? Вы пытаетесь им что-то доказать, переубедить?

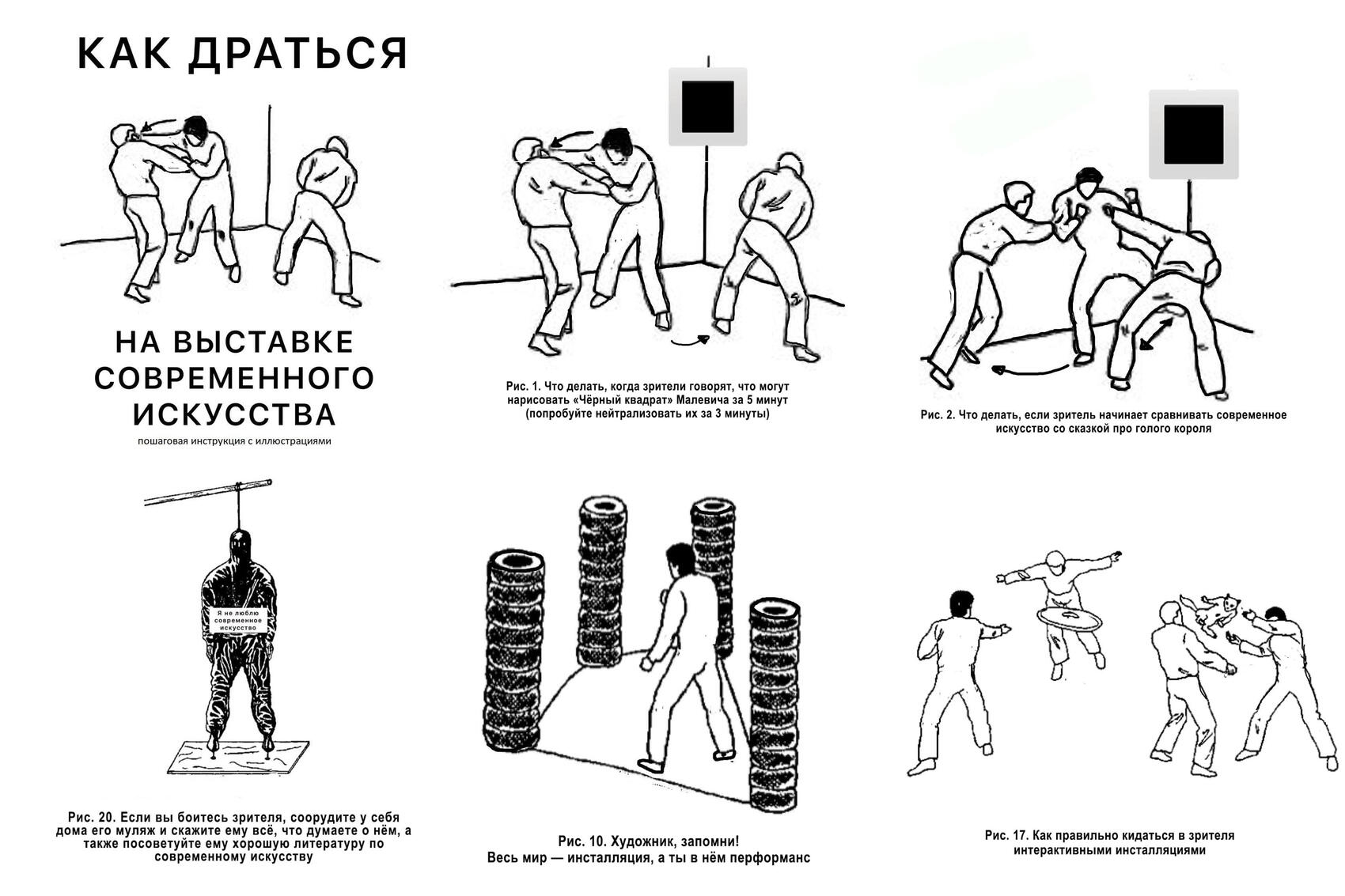

— Мы находимся в интернет-пространстве, диалог должен происходить не один на один, а в большом кругу людей, чтобы показать паттерны поведения тех людей, кто нападает. Если я буду распыляться на каждого из 40 тысяч человек в комментариях, мне не хватит сил. Я выбираю более эффективный способ — это мемы, обзор самых «избитых», клишированных персонажей. У людей, не любящих и не принимающих современное искусство, возникает защитный психологический механизм, дихотомия, они пытаются все упростить, чтобы им стало понятнее.

Источник: телеграм-канал «Рабы Малевича»

Источник: телеграм-канал «Рабы Малевича»В моем же случае агрессия направлена в положительное русло — это юмор, он обезоруживает и обнажает людей. Иногда они понимают, что были не правы, но в большинстве случаев эго побеждает. Конечно, реагируют на такие мои посты по-разному: кто-то отписывается, кто-то продолжает что-то писать. Они не понимают, что правила игры в интернете абсолютно другие.

Я специально вывожу их, провоцирую, чтобы показать их настоящее лицо, насколько у людей нестабильное отношение к себе, что они представляют из себя, когда они злые. Мое лицо в этом случае тоже ничуть не лучше.

Для себя я сразу решил, что переубеждать я никого не собираюсь. Если человек изначально пришел с пассивно-агрессивным настроем, то сразу понятно, что он пришел самоутвердиться. С такими людьми разговор короткий. А если человек приходит, чтобы узнать литературу, фильмы, чтобы разобраться, пообщаться, задать вопрос, то я, конечно, отвечу и вступлю в диалог.

Источник: телеграм-канал «Рабы Малевича»

Источник: телеграм-канал «Рабы Малевича»— Почему академизм более понятен «обывателю», чем работы современного искусства?

— Приведу пример. Виталий Волович, который не так давно покинул нас, приходил на мою выставку. На мое удивление, несмотря на свой преклонный возраст, он был открыт к современному искусству, он был очень положительно настроен [по отношению к моим работам]. А вот его друг, художник Миша Брусиловский, не любил современное искусство, считал его дизайном.

Виталий Волович (слева) и Сергей Рожин (справа). Фото предоставлено Сергеем Рожиным

Виталий Волович (слева) и Сергей Рожин (справа). Фото предоставлено Сергеем РожинымОбщаясь с академистами, я столкнулся с такой ситуацией, что многие из них хотят выйти за пределы академизма, когда все «красиво» и «правильно», но они, к сожалению, не знают, куда идти дальше. Они боятся сделать новый шаг, поэтому остаются в прежнем окружении и дальше испытывают от него давление. Академисты из молодого поколения более открыты, у них еще не забит мозг шаблонами о том, каким должно быть искусство.

— Откуда взялся знак равно между современным искусством и дизайном, как вы думаете?

— Из-за необразованности. Дизайн несет утилитарную функцию. А современное искусство, которое могут воспринять как дизайн, само по себе «бесполезно». Работа создается только для того, чтобы изобразить тот или иной процесс, ситуацию, символ. Дизайн и искусство могут визуально перекликаться, но это совсем разные вещи.

Знак равно между ними ставят только из-за процесса дихотомии, когда человек пытается все упростить до «черного» и «белого», чтобы ему было проще думать. Человек, который сталкивается с чем-то новым, пытается для себя все объяснить. Это то же самое, когда люди путают уролога с гинекологом. Ведь для них нет никакой разницы, ведь врач должен лечить. Так и художник — он просто рисует, а не пишет, так как писали раньше иконы, отсюда и пошла иконопись и живопись.

— Художник не обязан ничего объяснять зрителю? То есть он может оставить картину без экспликации, а зритель сам будет разбираться, что на самом деле имелось в виду?

— Все зависит от художника, есть ли у него силы и возможности изложить и объяснить, что он хотел донести до зрителя. В искусстве таких людей, которые объясняют что-то зрителям, называют медиаторами. Они выступают проводниками между художником и зрителем. Художник же делает свою работу. И хочет ли он объяснить все грани своей работы — это его дело.

Источник: телеграм-канал «Рабы Малевича»

Источник: телеграм-канал «Рабы Малевича»Мы очень часто опошляем художественное произведение смыслом. Его в искусстве нет, мы додумываем смысл сами. Поэтому часто художники концентрируются просто на названии работы: как корабль назовешь, так он и поплывет, как в мультике про капитана Врунгеля.

Поэтому, мне кажется, фраза [художник должен объяснять, что он имел в виду] стала довольно избитой. Это то же самое, что «художник должен быть голодным». Кстати, голодным художник должен был быть во время иконописи, отсюда и пошло это выражение.